釣りは楽しいけど危険が多いですね

どうもmotoです。

釣りはリラックスし、自然環境と一体感を楽しむ素晴らしい方法ですが、安全に楽しむためには危険性を認識し、適切な対策を取ることが肝要です。

この記事では、釣りの危険性を詳しく掘り下げ、安全な釣りのためのポイントをまとめていきたいと思います。

では、どうぞん。

釣りの事故件数

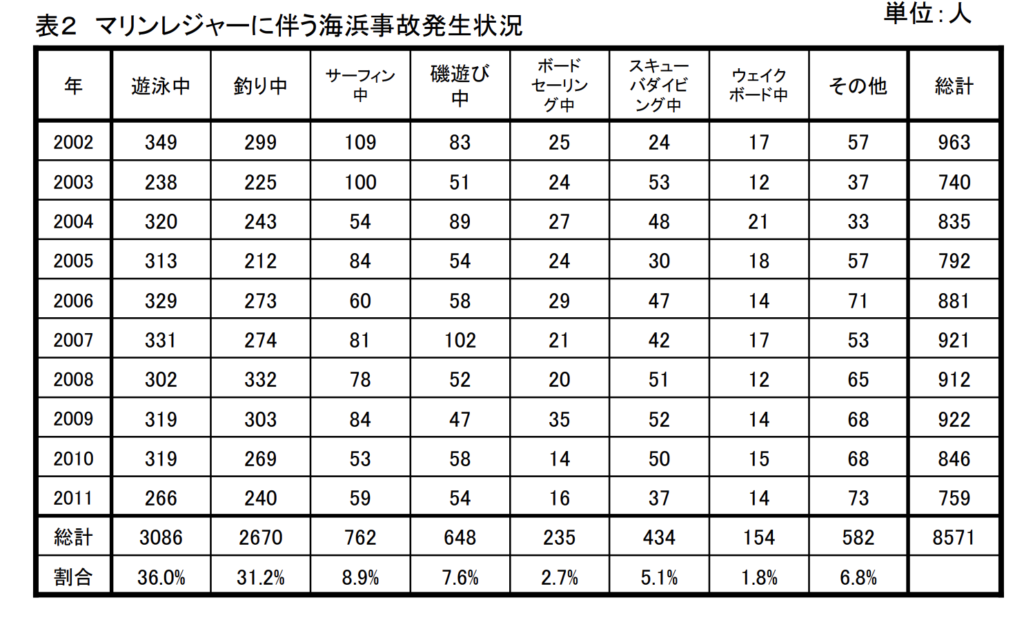

出典 海上保安庁HP

過去10年の海上保安庁が公開しているデータになります。

上記の表から、海に関する事故ですが釣りにおける事故件数の割合は全体の31%もあります。

一位は遊泳中なので、海水浴などに分類するのですがこれにつでが釣りにおける事故になるんですよね。

この中には、池や川での水難事故は含まれていませんのでこの割合はかなり増えると思います。

2023年の釣りにおける○亡事故件数は公表出てなかったの2011年になりますが、平均して水難事故は起きている結果となっていますね。

海上・池などでの釣りの危険性

日焼けと熱中症

釣りは通常、屋外で行われます。長時間の日光曝露による日焼けや熱中症の危険性が高まります。

年々の気温はかなり上昇しています。昔みたいに、1日釣りができる状況ではなくなってきましたよね。

帽子、サングラス、日焼け止め、そして充分な水分摂取が必要です。

特に夏季には、水分不足に注意が必要なので水分補給は勿論、予備の水分は必ず携帯しておくようにしましょう。

波と潮の危険:

海上での釣りでは、波や潮の流れが不安定な要因です。

岩場での釣りや高潮時には特に警戒が必要です。

今は携帯のアプリで潮の状況を把握することができるので、事前に潮汐情報を確認し、安全な場所を選びましょう。

釣り具の安全性

釣り竿とリールのメンテナンス:

釣り竿とリールは釣りの要であり、安全に保つ必要があります。錆びや破損をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行いましょう。

リールやロッドで怪我をする恐れは低いですが、何があるかわかりません。

メンテナンスは定期的にするのがおすすめです。

釣り針の取り扱い:

釣り針は鋭利で一番危険です。

針を扱う際には十分な注意が必要であり、釣り針カバーやプライヤーを使用して、ケガを予防しましょう。

もし、釣り針が刺さって抜けなくなった場合は速やかに病院に行きましょう。

魚との取りあつかい

魚のとげや歯に注意:

釣りをして魚を取り扱う際は、魚のとげや歯からのケガに警戒し、手袋やフィッシュグリップを使用しましょう。特に大型魚は注意が必要です。

毒を持つ魚に警戒:

一部の魚は毒を持つことがあります。

海釣りの対象となる魚の種類について知識を持ち、取り扱いに注意しましょう。意外に知らないうちに毒魚を触る可能性があります。

釣り場の安全性

野生動物に警戒:

釣り場には野生動物が生息していることがあります。山岳地帯や森林地帯での釣りでは、クマやヘビなどに対策を講じましょう。

特に、夏場はマムシがいる可能性があるので必ず長靴を履くようにしましょう。

連絡手段の確保:

釣り場が遠隔地にある場合、救急車や警察へのアクセスが制限されることがあるため、通信手段(携帯電話や無線機)を携帯し、緊急時に連絡できるようにしましょう。

また、山奥に入る時は第三者にどこに・誰と・行くのかを伝えていくようにしましょう。

携帯やスマホが圏外になる可能性があるのでその場合、場所を知らせておくと連絡が絶った場合見つけやすくなります。

適切な装備

ライフジャケット:

海上や池や川での釣りでは、ライフジャケットの着用が安全を確保するために不可欠です。事故が発生した際に命を守る一つになります。

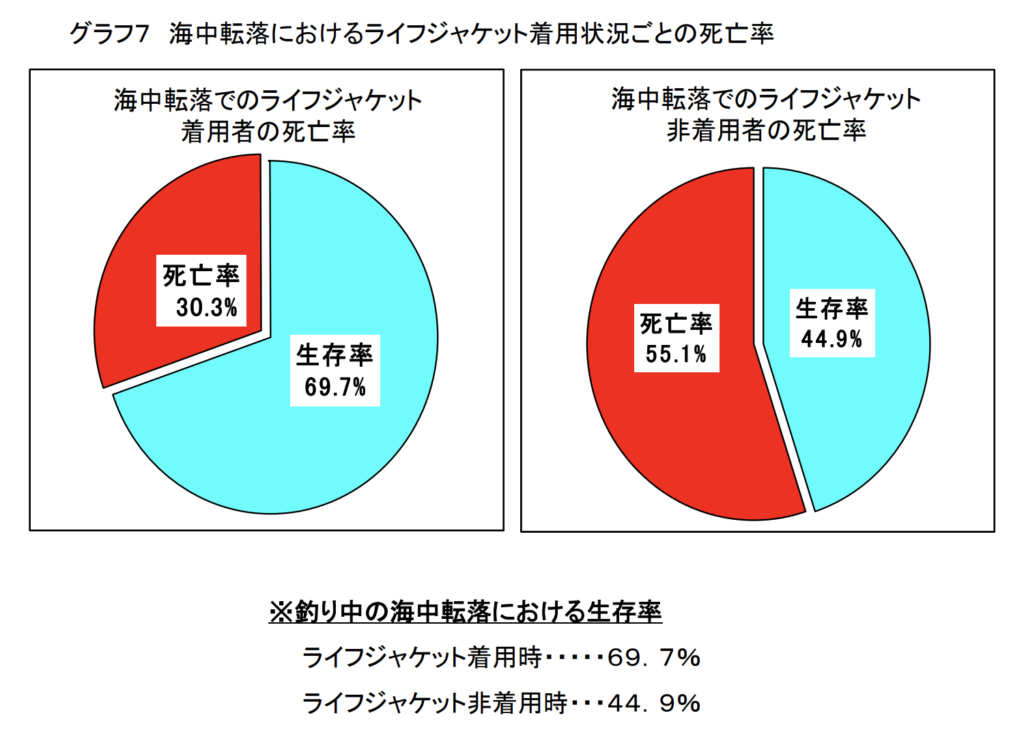

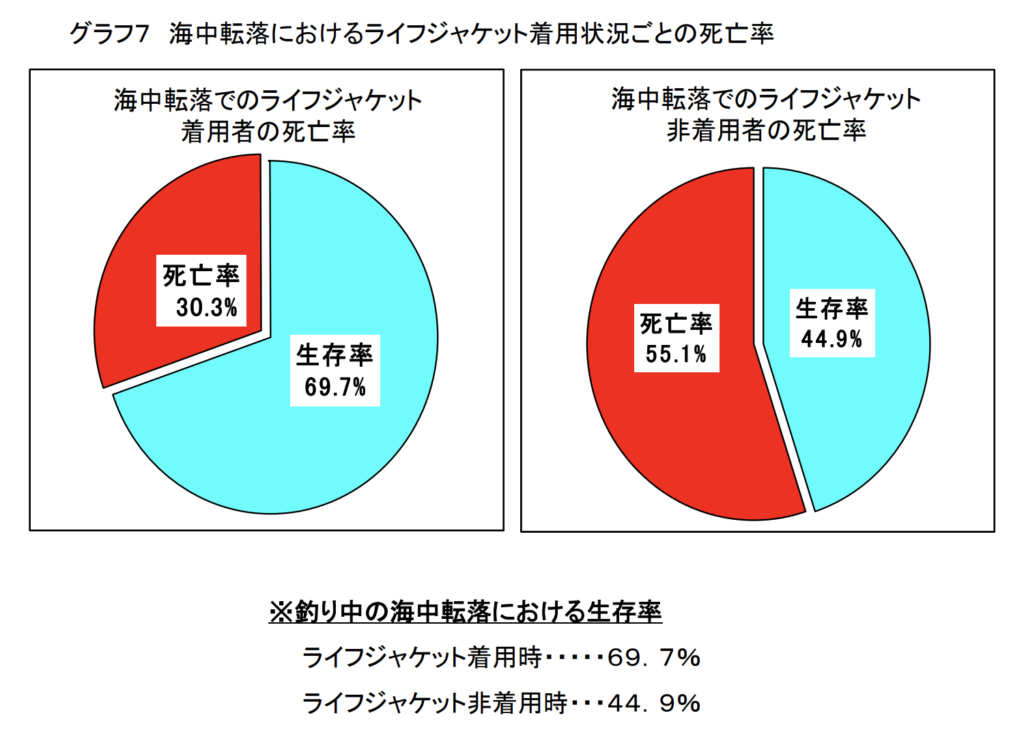

また、ライフジャケットを着用していた場合としてない場合は

出典 海上保安庁HP

着用するだけで、25%も生存率が上がります。

7割の確率で生存するので、着用するだけでここまで命を守ることができます。めんどくさがらずしっかり着用するようにしましょう。

応急手当用品:

ケガや緊急の場合に備えて、応急手当用品を持参しましょう。絆創膏、消毒薬、包帯などが必要となります。

基本的に車で移動する方が多いと思うので、車に常備しておくのがおすすめです。

まとめ

釣りは楽しいアクティビティですが、安全を最優先に考え、危険性を適切に管理することが必要です。

事故を防ぐことで、釣りをさらに楽しむことができます。

勿論、何をするのも危険が伴うことがありますが【水】に関する遊びは危険が多くなりますのでしっかりと釣りにおける危険性を理解して釣りを楽しみましょう。